<-- 文物考古 -->

郁南县的连滩镇,在普通地图上是不易找到的。可是,它的“大名”在地质图和地质文献上却常常出现;国内外的地质学家久仰其名。为什么会吸引许多学家的注意?原来,早在1932年前后,我国地质学者张席褆首次于连滩发现早志留世笔石,建立连滩组,创建华南地区第一志留纪地层单位。随后孙云涛、穆恩之、汪潇凤等一批知名地质学者先后来到此地进行实地考察研究,并已有多篇专论发表,完成连滩组笔石带和文头山纪笔石带,使连滩大尖岭剖面成为华南地区中下志留统的标准地层剖面,在世界地质图都标有连滩的地名。

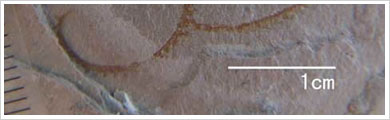

连滩镇在通往罗定的公路两侧有一列山脉,从汽车站附近上,经过连滩中心小学,就进入一个幽静的山谷。入谷不远,可见山谷两旁好几处地方有人工挖掘的痕迹。灰黑色的石头上“印”有许多“符号”,有直有曲,有的象蚊香一样,盘成螺旋状,有的象图画上初升的太阳。有人以为是远古人类遗下的“象形文字”。其实是一种古代生物的遗迹,这种生物生存在地史上的“早志留世”,距今已有四亿年限。

连滩镇附近的文头山、大尖岭脚、大石鼎、磨石坑口等地,在泥质、沙质、炭质互相间隔的条带状沙页岩中,保存了许多古生代海生群体动物化石。

这种化石的样子很象铅笔在石头上写的“笔迹”,有人说它更象古代欧洲人用的“鹅毛笔”,故名“笔石”。

“笔石”是一种什么生物呢!二百多年来世界许多科学家不断进行研究,还没弄清楚。到六十年代,有不少人认为这是一种低等的脊索动物,比现在活着的文昌鱼还要低等些。果真如此,那么这种稀奇的化石和动物界中最高级脊椎动物拉上了关系,无怪它要引起科学家的注意了。

这些“笔石”动物是一类已灭绝的古生代海生群体动物,属丰索动物亚门笔石纲。其种类繁多,生态环境为四亿年前的浅海、海湾、泻湖。多数借助浮胞或附着于他物上营漂浮生活,少数借根状构造附着于海底。其化石常保存为炭质薄膜。与笔石动物同时代的海生群体动物,还有三叶虫、珊瑚、角石、杨子贝等无脊椎动物,原始鱼类是志留纪晚纪才出现的。笔石动物自中寒武纪始出现,延续至石炭纪(即约在5.7—3.5亿年前),尤以奥陶纪、志留纪最为繁盛。故笔石化石是舆陶系、志留系地层的最重要的标准化石之一。这些笔石动物演化极其迅速,不同的化石种属特征各异,易于辨认和区别,是地质工作者和古生物工作者对古地理环境,确定地层时代,进行地层的划分与对比,勘探矿源及研究的重要的标准化石之一。

连滩文头山组笔石群系华南区云开分区东部志留系地层研究得最早的地方,在地质学界是知名的。

但那里的笔石和刚提到那个山谷的笔石不同,那儿的笔石不论曲直都是单枝的,而文头山却有一种“节外生枝”的“弓笔石”。据研究,弓笔石是由单枝笔石演化而来的,由此可知,文头山虽然离那山谷不远,岩石也相似,但它的地层却比那个出谷的地层新些,时代属中志留纪。同时由于笔石在海上漂流,很快传播到世界各地,可作洲际地层对比的工具,因此,连滩的地层还可以和欧洲、澳洲、美洲等地的地层比较。

此外,笔石常在黑色地层里发现,这种地层中除笔石外,往往别无其它化石。有人认为这种地层是在死水湾中形成的,这种环境非常不利于生物生活,别的生物却退避三舍,唯有笔石随波逐流,不由自主地落入湾中,中毒致死,沉在海底演变为化石。

地质年代的志留纪时,连滩一带的古地理环境,当时处于频繁的周期性震荡运动中(升降——或称海侵、海退),而以浅海、泻湖环境为主,亦曾出现水流停滞的闭潮环境。但与目前亚细亚之“死海”环境恐非相同。所以,推测大约在四亿多年前,连滩地区还是一片闭塞或半闭塞的泻湖、海湾地带。 |